潜在意識プログラマーのジーニーです♪

『これどう打つのよ、マジで💦』

小学2年生〜3年生ぐらいの

記憶に句点「、」の打ち方で

迷った思い出があるんです。

先生に聞いても

「息つぎするところで

打つんですよ」

なんていうもんだから

国語の時間はいつも

ハァハァ言ってて

もう、不審者www

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

🎁プレゼントしてます🎁

✅月5冊が誰でも読める【音声読書法】

✅【人生を変えた10冊リスト】

✅スペシャルプライスで「楽読」体験

感想やご質問もお気軽に〜♬

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

1. 意外に短かった句読点の歴史

2. で、結局どう打つのよ!?

3. プロだけが知っている…

4. 「感じる力」を確信に変える方法

5. まとめ

1. 意外に短かった句読点の歴史

知ってました?

そもそも日本で

句読点が使われ始めたのは

明治20年〜30年代だそうです。

そして、明治39年文科省から

『句読法案(句読点法案)』というものが

示されます。

マジか![]()

![]()

出典はこちらの記事👇

そう考えると、

僕って小学生の早い段階から

あたまガチガチだったんですね![]()

![]()

![]()

![]()

割と感性に秀でた人だと

思ってたんだけど

この時から正解を探してたわ![]()

![]()

2. で、結局どう打つのよ

先生に聞いたら

息つぎするところで打つのよ

なんていうもんだから

「きのう、友達と、こうえんで、

だるまさんが、ころんだをして、

あそびました。」

ん?ここ吸うところ?

とかハァハァ![]()

![]()

文章書いてた。

これ、子供だからいいけど

大人だったら不審者です、絶対。

しかも、子供の能力だと

文章を字で書いたりするのも

遅いもんだから「息つぎ」って

数文字書くたびに必要になっちゃう。

自分で読んでみて

おかしくないところに打つのよ

なんて言葉も悩んでいる子供には

トーゼン届かない。

今ならばリズムなんですよの

一言で解決しちゃうんだけど

それも当時の僕には届かないだろう。

で、最近は

「ジーニーさんのブログって

読みやすいですよね」

って言われるようになってきたので

見返してみると

「あ、句点打ってない![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

大体横20文字ぐらいをMAXに改行

4行ぐらいでブロックを

区切るようにしている。

これは、メールを1日200件ぐらい

捌いていた時の名残で

時折大きくする文字も

時折入れる絵文字![]()

![]()

あ、でも、の後に入れる句点も

全部「リズム」なんです。

だから、

いまは、その1行の20文字の中で

あえて打ちたいと思う箇所以外は

「改行が句点」ということになる。

3. プロだけが知っている…

なぜ、こんな話を急に

思い出したかといえば

先日読了した

森沢明夫さんの

『プロだけが知っている 小説の書き方』

この本の中に、

いつも句読点の位置で迷ってしまいます。

時間をかけて修正しても、結局正解がわからなってしまい……。

何かコツはないでしょうか?

という読者からの質問が

あったからなんです。

それに対し、作家の森沢明夫さんは

こう答えます。

句読点の打ち方はとても大切なので、

僕もかなり神経質になって、

どこに打つべきかを決めています。

✅ ひらがなや漢字が続きすぎるとき

✅ 文章にリズムを作るとき

✅ 読者が活字を目で追う際の「速度調整」

✅ キャラクターの感情の機微

✅ 句読点は「表現の道具」

数学好きな友達が言っていました

数学はいつも同じ答えがあるから

好きなんだ!って。

国語は本当は正解がないのに

採点という枠を設けたことで

全てのものに正解があるんだ

と、錯覚させてしまった

教科なんだと思います。

今も、その呪縛で

生きている大人の人

いっぱいいますよね。

何が正しいんですか?って。

4. 「感じる力」を確信に変える方法

こうして、プロが言語化してくれた

句読点の配置のセット

✅ ひらがなや漢字が続きすぎるとき

✅ 文章にリズムを作るとき

✅ 読者が活字を目で追う際の「速度調整」

✅ キャラクターの感情の機微

✅ 句読点は「表現の道具」

をみてみると、

わかるぅ〜、って思うでしょ?

こういうのが

無意識を意識化する

ってことなんです。

読書というのは

なんとなく知っていたり

本当は気づいているけど

それをまだ自分では言語化できていない

一文に出会うと、ビビっ!って

きたりするものです。

(と、ビビっ!の部分も、

「と」と「ヒ」が似てるなぁ

と思って、句点を打ちました)

そうやって、自分の

感じる力

を読書を通して

やっぱりそうだよね

という確信に変えています。

そうやって出会った

自分と同じ感性を

人の中に確認することで

自分の正しさを証明してる

んだと思います。

だから、本を読む人は

自分の感性に自信を持って

歩めるし、ブレない人が多い。

5. まとめ

✅ 句読点の歴史は明治30年ごろから

✅ 句読点はプロも神経を使う「表現の道具」

✅ 「感じる力」を確信に変えるために読書する

「楽読」という速読スクールを

やっています。

自

分の内側の感性に従って

決断ができるようになることを

「自分軸」のある人

なんて言いますよね。

意外に思えるかもしれませんが

僕の周りの自分軸で生きる人って

みんな読書家です。

それは、なんとなく

自分が思っていることは

他人が思っていることと

一致しているからだ!

という確信を

読書を通して得ているから

なんだと思います。

なんて言ったって

自分の決断は

先人たちが積み重ねてきた

判断と同じなんだ!

ということを知っているから。

そんな、自分軸でいきたい人のための

速読スクール「楽読」を

やっています。

1月からの体験レッスンの日程は

以下からチェックできます。

👇👇👇

そして、深く自分の

無意識(潜在意識)を観る

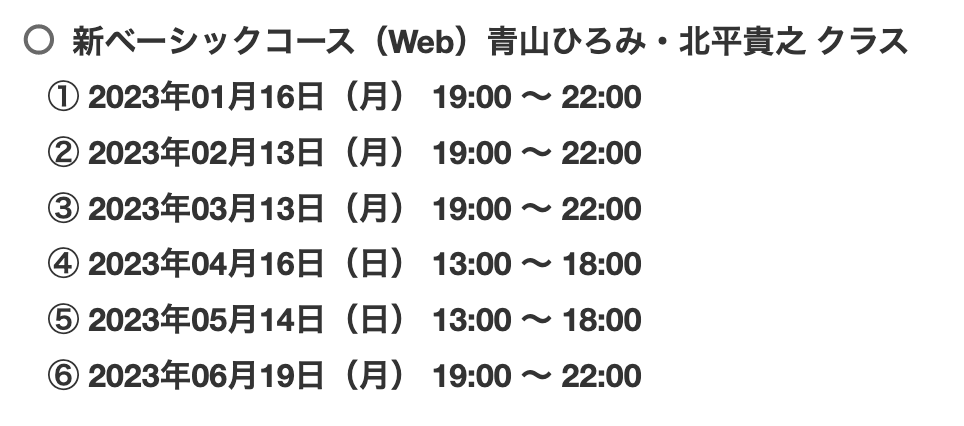

「リターンスクール」は次回 1/16 から

青山ひろみさんと一緒にスタートします。

👇👇👇

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

“24” loading=”lazy” src=”https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/207.png” width=”24″ class=”emoji” referrerpolicy=”no-referrer”>

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

コメント