あなたは本棚を眺めたとき、どんなふうに本の背表紙を見ていますか?

ㅤㅤ

「あ、この青い背表紙の本は旅行中に買ったやつだ」とか、「この厚みのある一冊は大学時代に苦労して読み切った教科書だったな」という具合に、本のタイトルはもちろん、色やデザイン、そして大きさまでもが記憶を呼び起こす大事なキッカケになっているかもしれません。

ㅤㅤ

僕もよく、本の背表紙をざっと見渡しては「あ、あれも読んでなかった」「こんな本あったのか」と、ちょっとした発見をしてはニヤリとします。背表紙は、あなたの記憶の世界へのインデックス。だからこそ、〇〇新書のように同じデザインが並ぶ本を見ると、「なんだかワクワクが少ないな」と思うときもあります。同じ形状や色合いだと、頭の中で識別するフックが少なく感じるんですよね。

ㅤㅤ

今回はそんな「本の背表紙」を切り口に、「記憶の世界へのインデックス」という考え方をベースにして、ちょっとした気づきや行動のヒントを共有したいと思います。背表紙がくれるワクワク感を活かして、日々の生活や学びがもっと楽しくなるかもしれませんよ。

本の背表紙から始まる小さな冒険

本棚の前に立つとき、僕は大げさに言えば「小さな冒険」をスタートさせるような気分になります。タイトルや作者の名前を読む前に、まず目に飛び込んでくるのは背表紙そのもの。色鮮やかなオレンジや、ちょっと渋いエンジ色、ツルツルとした質感だったり、真っ黒な重厚感だったり……。

僕は、「なんで同じ内容なのに、文庫や単行本、ハードカバーでこれほど印象が違うんだろう」と考えたことがあります。もちろん出版社や装丁家によるデザインの違いはあるのですが、読者としては「自分の経験」と結びついてデザインを認識しているから、印象が違ってくるんですよね。

色の明るい背表紙の本にはポジティブな記憶が乗りやすい。逆にシックな背表紙の本は、ちょっと落ち着いた気持ちのときに読んだ思い出が多かったりします。そんなふうに、背表紙はタイトル以上に自分だけの思い出とリンクして、何かを思い出す「感情のトリガー」になっている気がするんです。

あれもこれも同じに見えるときのモヤモヤ感

一方で、たとえば〇〇新書のように同じサイズとフォーマットで統一されているシリーズを眺めると、「タイトルが違うのに背表紙の雰囲気はみんな同じ…ちょっとつまらないな」と感じてしまいます。

もちろん、ああいった統一デザインには落ち着きや専門書としての信頼感があるし、ずらっと並んだときの壮観さも魅力です。でもその一方で、「記憶に結びつくビジュアルの違い」というスパイスがやや少ない。だから、自分の思い出と結びつくフックが見つかりにくいのかもしれません。

そういう本が本棚に並んでいてもワクワクしちゃうのが、本当の本好き、なんだと思いますが。

色やデザインが記憶のトリガーになる仕組み

人間の脳は視覚的な情報と感情をセットにして記憶すると言われています。だからこそ、「この表紙を見ると当時の気分がよみがえる」という不思議な体験をするんですね。これって、勉強で例えるなら「色分けノート術」のようなものかもしれません。赤や青など色ペンを使い分けると、内容を思い出しやすくなる――あれと似ています。もっとも、僕の場合は色分けが苦手なので、全部一緒になっちゃうんですが(笑)

さらに、一冊一冊異なる装丁があると、僕たちの脳は「ユニークなもの」として認識しやすい。その結果、自然と記憶に残りやすくなるんです。これはデザインのみならず、書店での平積みの仕方、帯のキャッチコピー、紙質の違いなんかにも言えること。五感のどこかに引っかかる要素があるほど、僕たちは「これはなんだろう?」と意識を向けるわけです。

実際、視覚情報だけでなく触覚も含め、本を手に取った瞬間の質感や重さもその本との「関係」を決める大切な要素になっていると思いませんか? 「この本、けっこう重たいな…」「ザラザラした紙質が読みやすいな」なんて感じたとき、それがそのまま読書体験の味わいになっていきます。

僕の読書会に参加される方は、最初に本のカバー表紙を取って内側の表紙を確認したり、帯を取ってみてそこに隠れた表紙デザインをみたりするのに、驚かれる方も多いです。

なぜその表紙に惹かれているのか?

ここでちょっと自分の内面と対話してみましょう。

あなたが本を手に取るとき、表紙の色やデザインで「今の自分に必要なもの」を無意識に選び取っている可能性はないでしょうか。たとえば、気持ちが沈んでいるときには元気の出そうなビビッドな色合いの本に手を伸ばしていたり。あるいは、落ち着きたいときには淡い色の装丁を好んでいたり。

きっとその無意識の行為には、これまでの人生で書き込まれてきたあなたの行動習慣が織り込まれているはずです。

僕たちは意外と、「今の自分の状態」にマッチした情報を自然に求めるもの。だから、いろいろな背表紙を眺めることは、自分の内面に耳を澄ますことにつながるんです。まるで自分の心が信号を送っていて、それに響く本が「はい、こっちですよ」と呼びかけているような感じ。

でも、タイトルを見てまた本棚に戻す。たまには、感性の赴くままにパラパラとその本をめくってみてはいかがでしょうか?そこに出てきた思わぬキーワードが、あなたに思わぬ縁を運び込んでくれるかもしれません。以前書いた以下の記事がそのヒントです。

そう考えると、本棚で背表紙を眺める行為って、ちょっとスピリチュアルな儀式にも思えてきませんか?

AI時代にも活きる「背表紙的な記憶」の考え方

近年は電子書籍やオーディオブックが普及し、本の背表紙を眺める機会は減りつつあるかもしれません。しかし逆に、「背表紙的な記憶の仕組み」をAIと融合させる面白さもあるんじゃないかと僕は思うんです。

たとえば、読書後のアウトプットの際、「その本からあなたが得たインスピレーションをAIアートで表現し、SNSに投稿」する。そうすると、その本には装丁以上にあなたにしかないイメージカラーや想像の世界が記憶に紐づいてきます。

カラーやレイアウトを独自に設定して、自分が感じるイメージを反映させるんです。それはまさに「記憶のインデックスをデザインする」という作業。そのとき、その本がくれた感情や学びを投稿文として登録しておくと、Facebook などは1年後、2年後にそれを思い出させてくれる。これは一つのAI時代の背表紙、だと僕は思うのです。

背表紙への愛着がくれる、前向きな力

本の背表紙を記憶のインデックスとして意識するようになると、自分の持っている本をもう一度見直したくなるかもしれません。ちょっと時間をとって本棚の前に立ってみてください。学生時代の自分と出会えたり、趣味に熱中していたころの自分の目の輝きを思い出したり、あるいは挫折を味わっていた頃をふっと懐かしんだりするかもしれません。

そして、時にはその本を順番通り、サイズ通り、ではなく、大胆に並べ替えてみます。すると、たまたま隣り合った2冊の本があなたに新しいインスピレーションを与えてくれる。そんな、人と人が偶然かつ必然に出会うタイミングのような場面をあなたが設定してあげるのです。

ちょうど先日、作家 喜多川泰さんの『「福」に憑かれた男』の読書会が終了しました。この本には、福の神が登場します。そして、福の神ができることはただ一つ、誰かと誰かを出会わせることだけなのです。

あなたが福の神だとして、どの本とどの本を出会わせてあげますか?そこに、あなたの幸せの種が眠っているかもしれません。

読み終わった本。それらは決して「過ぎ去った過去」だけではなく、あなたがこれから先に進むためのヒントを与えてくれる財産でもあります。そんな小さな刺激が、僕たちの好奇心をまた動かしてくれるんです。

まとめ:自分だけの“本棚ワールド”を満喫しよう

最後にまとめると、本の背表紙は僕たちの記憶や感情、ひいては人生観さえも結びつける不思議な存在です。色やデザインが違えば、そこに詰まっているストーリー(物理的な内容だけでなく、自分の体験や思い出まで含めた“ストーリー”)も千差万別。

背表紙、を一つのあなたのインスピレーションのための道具として、ぜひ活用してみてください。

「自分はどんな背表紙が好きなんだろう」「どういうときに心が動くんだろう」。そんな問いを自分に投げかけると、それだけでちょっとした自己対話が始まります。まるで自分の本棚を通じて、自分の心の中まで旅をするような感覚。背表紙はあなたの記憶の扉を開く鍵にもなっているんですね。

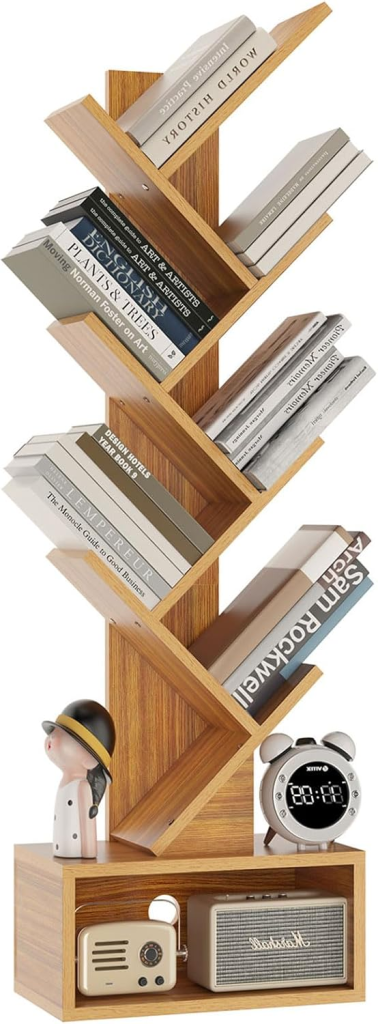

ちょうど、今朝の友人主催の読書会でそんな「本棚」の話をしたんです。最近は Amazon にもブックタワーと呼ばれる本棚があって、数冊単位で、横積みにする場所が5〜6個ついている、そんな面白い本棚もあります。これは、この一塊の本で一つの関連性が見えてきてとても面白い存在だと思います。

(アフィリエイトリンク)

それでは、あなたの本棚ワールドを存分に楽しんでくださいね。背表紙をインデックスにして思い出や学びを呼び起こし、いまの自分に必要な知恵を探り当ててみてください。きっとそこで見つけたヒントが、あなたの新たな一歩を照らしてくれるはずです。

コメント